✓喪中はがきはいつまでに出す?

✓喪中はがきにはどんな事を書くの?

こんな疑問を解消します。

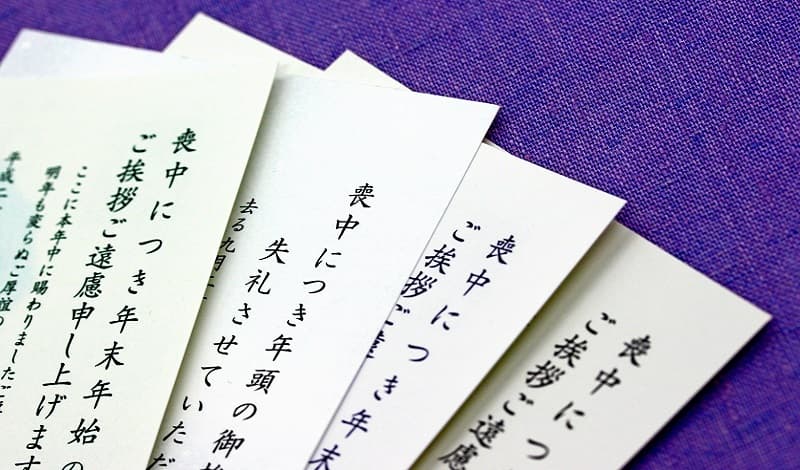

年賀状は新年をお祝いするおめでたい挨拶状ですが、喪中の期間にあたる人は年賀状による挨拶は控えるのが通例です。その代わりとして、年賀状を遠慮する旨を報せる年賀欠礼状「喪中はがき」を出します。

しかし、なかには喪中はがきをどうしたらよいか分からない方もいるかもしれません。

喪中の報せはどの範囲の関係者まで出すのか。いつまでに送ればいいのか。どんな内容の挨拶をすればいいのかなど。細かなマナーがあるため悩まれている方も多いでしょう。

そこでこの記事では、喪中はがきの書き方と基本的なマナー、いざという時に役立つ文例をご紹介します。

このページの目次

喪中の期間は年賀状を控えて「喪中はがき」を出す

身内が亡くなってからおよそ一年以内の期間を「喪中」と言います。故人の死を悼み、おめでたい慶事やお祝い事の企画・参加を避けて喪に服す期間のこと。

喪中の際に控えるべき祝い事の中には、年末年始の正月行事や年賀状も含まれています。

その代わりとして、喪中の場合は年賀状ではなく「喪中はがき」を出すのがマナー。喪中はがきは別名「年賀欠礼挨拶状」とも呼ばれます。”新年の挨拶を遠慮する”旨を年賀状シーズン前に相手側に報せるために送るもの。

実は、喪中はがきは比較的新しい風習で、ルールやマナーはまだまだ確立されていないのが現状です。また、弔事であるため宗派・地域によってマナーは異なる事もあります。

以降では、一般的に良いとされている喪中はがきのマナーや書き方をご紹介していきます。

喪中はがきを出す親族の範囲は何身等まで?

喪中の場合は年賀状の代わりに喪中はがきを出すことは分かりましたが、何身等までの親族が喪中の対象範囲となるのでしょうか?

一般的には、ご自身から見て”二親等”以内の親族が亡くなった場合となります。

二親等までとは

(1親等)配偶者・両親・配偶者の両親・子供・子供の配偶者

(2親等)兄弟姉妹・兄弟姉妹の配偶者・祖父母・孫・配偶者の兄弟姉妹とその配偶者・配偶者の祖父母

しかし、これも厳密に定められているわけではありません。最近では、二親等でも祖父母が他界した場合は出さないご家庭が増えています。

ほぼ100%の方が出すケースというのは、亡くなった方が一親等と二親等の兄弟姉妹、そして同居している家族・親族・親戚の場合。

例えば、先ほど出さない人が増えていると説明した祖父母や、叔父叔母など三親等にあたる関係でも、同居していたのなら喪中はがきを出すケースが多いです。

また、大変お世話になった方が亡くなられた場合に出すなど、付き合いの深さを一つの基準にするのも良いでしょう。

喪中の期間

先ほど喪中はおよそ一年と説明しました。しかし、喪中期間は誰しも同じというわけではなく、故人との関係性によって期間は異なります。

主な続柄ごとの大まかな喪中期間

- 配偶者・両親・配偶者の両親:12~13ヶ月

- 子供:3~12ヶ月

- 兄弟姉妹・祖父母:3~6ヶ月

このように、一親等に比べて二親等の喪中期間はだいぶ短いです。亡くなった時期が1年の前半の場合は、年末には喪が明けてることも考えられます。

ただし、これはあくまで目安の期間。特に配偶者と子供の場合は、決まった喪中期間がないという考え方も一般的。

数か月の差がある理由は、故人との付き合いの深さによって喪中期間は変わるからです。二親等でもほとんど面識のない故人に、6ヶ月も喪に服すというのは違和感がありますよね。

悲しみの深さは単純な続柄だけでは測れないもの。喪に服すかどうか、喪に服す期間は、最終的には本人の心情、相手との関係性で判断して決めても良いと言えます。

喪中はがきを送る相手は?

喪中はがきは、毎年年賀状をやり取りしている相手に出すのが一般的。

基本的には身内にも出すものですが、最近は近い親族・親戚はお互い喪中であることから、省略する場合も増えています。また、故人と面識のある人、付き合いが深い人にも送りましょう。

喪中はがきは訃報とは違います。あくまで「今年は年賀状を控える」ことを伝えるものなので、葬儀の参列者にも改めて送るのがマナー。

それから、喪中はがきは基本的にプライベートの範囲で行うもの。最近ではビジネスとプライベートを切り離し、仕事の付き合いしかない相手には喪中はがきは控えて、例年通り年賀状を出すことも増えています。

喪中はがきを出す期間はいつからいつまで?

喪中はがきというのは年賀状の受け取りを拒否するものではなく、あくまで「新年の挨拶を遠慮します」というお詫びを伝える挨拶状です。

しかし、最近は”喪中の相手には年賀状を控える”という考え方が一般的になっています。そのため、喪中はがきは相手側が年賀状の準備を始める前に届くようにするのがマナーです。

具体的には「11月中か遅くても12月初旬まで」には先方に届くように手配しましょう。

その期間よりも後、年末に不幸があった場合は、喪中はがきはあえて出さなくても問題ありません。喪中の間に年賀状を送ってくれた相手には、松の内の後(1月8日以降)に「寒中見舞い」を出して喪中の報せとします。

ちなみに、寒中見舞いは慶事の挨拶ではないので、喪中期間内であっても送って問題ありません。

喪中はがきの正しい書き方

喪中はがきは年賀状や普通のはがきとは異なる弔事ならではのマナーがあります。作成する際には基本的な書き方とマナーを知っておくと安心ですよ。

はがきと切手の選び方

喪中はがき用のはがきは、「私製はがき」と「通常のはがき(官製はがき)」どちらでも構いません。ただし、間違っても年賀はがきは使用しないように注意してください。

喪中はがきや寒中見舞いに通常はがきを用いる場合は、「胡蝶蘭柄」のはがきを使用する方が圧倒的に多いです。最近はオシャレなデザインのはがきも増えています。しかし、あくまで弔事用なので、華美なデザインや色ものは避けた方がいいでしょう。

また、私製はがきには切手が必要となります。マナーとして通常の普通切手は使わず、郵便局で購入できる「弔事用63円普通切手花文様」を貼るのが定番。

文字色は「薄墨」と「黒色」どちらかで書く

挨拶状の文字色は基本的には黒色と決まっていますが、喪中はがきの場合は「黒色」と「薄墨」の2種類あります。

薄墨は「涙

薄墨でないとダメということはなく、どちらを使用するかは個人の好みで判断して構いません。ただし、挨拶分は薄墨・黒色どちらでも良くても、宛名面だけは黒色で書くのがマナーです。

印刷の場合は、そもそも薄墨を設定できないプリンターもあるため、どちらかというと黒色が一般的。ちなみに、文字のフォントは「楷書体・明朝体」が多いようです。

喪中はがきを書くときのマナー

喪中はがきを作成する際に気を付けたいマナーはこちら▼

- 句読点を入れない

- 行頭の1字下げをしない

- 祝いやおめでたい言葉・挨拶は避ける

- 私的な近況報告は控える

- 時候の挨拶は不要

- 故人の年齢をは一般的には数え年が正しいのですが、満年齢でも問題ありません

- 同年に相次いで身内に不幸があった場合は、亡くなった順番に連名で書く

例)

今年〇月に続柄+名前が〇〇歳にて永眠いたしました

今年〇月に続柄+名前が〇〇歳にて永眠いたしました

喪中はがきの基本的な構成

まず、喪中はがきは「横書き」「縦書き」どちらでも構いません。

①喪中につき年賀欠礼することを述べた挨拶

よく使われる定型文はこちら▼

- 喪中につき新年のご挨拶をご遠慮申し上げます

- 喪中につき年頭のご挨拶をご遠慮させていただきます

- 喪中につき年末年始のご挨拶をご遠慮申し上げます

- 喪中につき勝手ながら新年のご挨拶は差し控えさせていただきます

- 服喪中につき新年のご挨拶をご遠慮申し上げます

慶びの挨拶となる「年賀」の文字は使わず、「新年・年頭・年末年始」等と書きます。

②誰がいつ亡くなったのかを明確に書く

亡くなった方の「続柄」「名前」「亡くなった月」「享年」を書きます。

例えばこのように▼

- 父〇〇が本年〇〇月に〇歳にて永眠致しました

- 本年〇〇月に母〇〇(享年〇〇才)が永眠いたしました

- かねてより病気療養中の祖母〇〇が〇月に〇〇歳にて永眠致しました

続柄は、「祖父・祖母・父・母・義父・義母・兄・姉・弟・妹・義兄・義弟」などと記載。

夫婦連名で書く場合は、一般的には夫から見た続柄を表記します。

③結びの挨拶

生前お世話になったお礼の言葉と、今後も変わらぬお付き合いをお願いする旨の言葉を組み合わせて伝えます。

例えばこちらのように▼

- ここに本年中に賜りましたご厚情を感謝いたしますと共に明年も変わらぬご交誼のほどお願い申し上げます

- 生前賜りましたご厚情に深く感謝致しますと共に明くる年も変わらぬご交誼のほどお願い申し上げます

- 平素よりのご厚情を感謝いたしますと共にこれからも変わらぬおつき合いのほど謹んでお願い申し上げます

この他に、感謝の言葉の後に「皆様が健やかなる新年をお迎えになりますよう心よりお祈り申し上げます」のように、先方の無事を祈る言葉を組み合わせるパターンもあります。

④日付(年号と月)

本文の後には日付を忘れずに書いてください。

「元号〇〇月」のように、基本的には差し出す年(元号)と月のみ記載します。日にちまで書く必要はありません。

一般的には11月か12月のどちらかになるケースがほとんど。なかには書いた日にちや投函日に関係なく、「一律12月」としている慣習もあるようです。しかし、届いた月と記載されてる日付が異なると、違和感をおぼえる人が多いので投函した月で構いません。

⑤差出人住所と氏名

最後に、差出人の住所と氏名の順番で記入します。

差出人名は個人でも連名でも構いません。

喪中はがきの文例

<文例①>

喪中につき年末年始のご挨拶を慎んでご遠慮申し上げます

父〇〇が本年〇〇歳にて永眠いたしました

ここに本年中に賜りましたご厚情を感謝いたしますと共に明年も変わらぬご交誼のほどお願い申し上げます

令和〇年 〇月

<文例②:急遽した場合>

喪中のため年頭のご挨拶を失礼させていただきます

今年〇月に母〇〇が急遽いたしました

生前賜りましたご厚情に深く感謝致しますと共に明年も変わらぬご厚誼のほど謹んでお願い申し上げます

令和〇年 〇月

<文例③:病気療養中で亡くなった場合>

喪中につき年末年始のご挨拶を失礼させていただきます

かねてより病気療養中の祖父〇〇が本年〇月に〇〇歳にて永眠いたしました

ここに本年中に賜りましたご厚情に感謝いたしますと共に皆様に良き年が訪れますようお祈り申し上げます

令和〇年 〇月

<文例④:その年に同時に不幸があった場合>

喪中につき新年のご挨拶を失礼させていただきます

本年〇月 父〇〇が〇〇歳にて永眠いたしました

本年〇月 母〇〇が〇〇歳にて永眠いたしました

こに本年中に賜りましたご厚情を感謝いたします

なお時節柄一層のご自愛のほどお祈り申し上げます

令和〇年 〇月

<文例⑤:家族葬を執り行った場合>

喪中につき年頭のご挨拶を慎んでご遠慮申し上げます

本年〇月 父〇〇(享年〇〇才)が永眠いたしました

早々にお知らせするべきところではございましたが故人の遺志により葬儀は身内だけで執り行ないました

通知が遅れましたこと深くお詫び申し上げます

尚 お供えやお花 不祝儀につきましてはご辞退させていただきます

生前中賜りましたご厚誼に心より御礼申し上げます

令和〇年 〇月

喪中の間に年賀状を受け取った際の返事は?

喪中のあいだに年賀状が届いた場合ですが、受け取ること事態はマナー違反にはあたらないので大丈夫です。年賀状の返事は、1月8日以降に「寒中見舞い」を出します。

喪中はがきを出していない相手から年賀状が届いた場合は、喪中の連絡を出していない旨をお詫びする言葉を添えるようにしましょう。

寒中見舞いは暑中見舞いと同じで季節の挨拶状です。しかし、最近は年賀状を出せなかった相手への挨拶状として使われることが増えています。

寒中見舞いの基本構成と文例

- 季節の挨拶

- 時候の挨拶

- 安否を気遣う言葉

- 近況報告

- 結びの挨拶

- 日付(年号・月)

- 差出人の氏名

寒中見舞いで年賀状の返事をする場合の文例はこちら▼

寒中見舞いの文例①

寒中お見舞い申し上げます

ご丁寧なお年始状をお送りいただきありがとうございました

昨年、【故人続柄】が亡くなり、喪中につき新年のご挨拶を控えさせていただきました

昨年中にお知らせすべきところ 年を越してしまいましたご無礼をご容赦願います

本年もどうぞ変わらぬご厚誼のほど、宜しくお願い申し上げます

元号○〇年一月

※年賀状の「賀」はおめでたい文字となりますので、喪中の際は年賀状ではなく「お年始状」を用います。

寒中見舞いの文例②

寒中お見舞い申し上げます

ご丁寧なお年始状を頂き有り難く存じます

喪中につき年末年始のご挨拶は差し控えさせていただきました

新年のご挨拶が遅れましたことを心よりお詫び申し上げます

寒さもますます厳しくなりますがお風邪など召されませぬようご自愛ください

本年も変わらぬお付き合いのほどお願い申し上げます

元号○○年一月

喪中はがきはバタバタする年末の前に送ることが大切

喪中はがきは年賀状と違って毎年あるようなものではありません。比較的新しい風習なので、ルールやマナーはまだ確立されていないところもあります。

そのため、書き方に悩まれている方も多いでしょうが、それでも最低限のマナーは守りたいところ。先方に不快な思いをさせないためにも、基本的なポイントは押さえておいた方が安心です。

忙しい時期なので、相手が年賀状の準備を始める前に届くように手配することが大事。11月中か遅くても12月の始めくらいには届くように手配しましょう。

うっかり送れなかった相手、送っていない相手から年賀状が届いた場合は、最近だと1月8日以降に寒中見舞いを出すのが一般的です。

大切なのはマナーを守ることだけではありません。何より大切なのは故人を悼む心。相手のためだけではなく、ゆっくり故人を偲ぶ時間を確保するためにも、喪中はがきは早めに準備しましょう。

年賀状の関連記事は下記にまとめてあるのでご参考にしてください。

おすすめ記事最低限知っておきたい年賀状の書き方とマナー